「テレキャスターにビグスビーを付けると呪われる」──そんな言葉を耳にしたことはありませんか? この記事では「テレキャスター ビグスビー 呪い」と検索した方に向けて、その噂の正体と実際の影響について詳しく解説します。

そもそもこの“呪い”とは、霊的な現象ではなく、主に音の変化や取り付け時のトラブル、さらには一部のギター愛好家、いわゆる“テレキャスター警察”からの批判を比喩的に表現した言葉です。特に、伝統を重んじるプレイヤーの間では、ビグスビーのようなトレモロユニットの取り付けを“邪道”と捉える声も少なくありません。

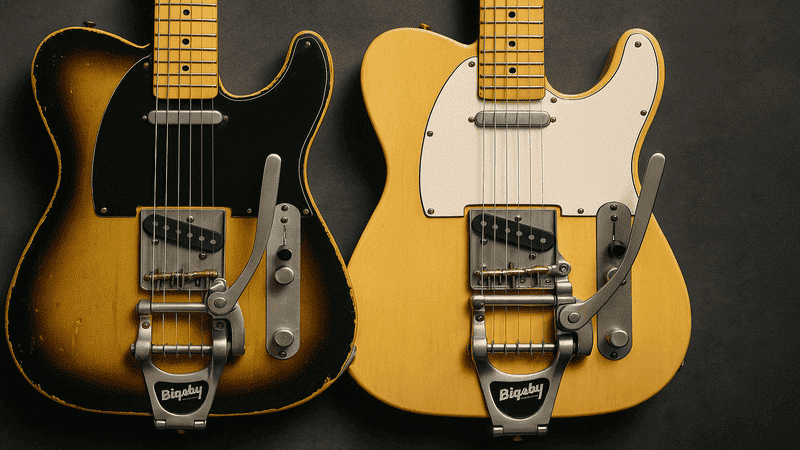

とはいえ、ビグスビーには演奏表現を広げる大きな魅力があり、正しく取り付ければ、音に柔らかさや揺らぎが加わるというメリットもあります。本記事では、無加工で取り付ける方法やブリッジとの相性、取り付け費用の目安など、失敗しないための実践的な情報も紹介しています。

ビグスビーの導入を検討している方も、すでに迷っている方も、このガイドを読むことで、テレキャスターの魅力を損なわずに自分らしいカスタムを実現するヒントが得られるはずです。

テレキャスタービグスビーの呪いの正体とは?

- 呪いの噂と実態

- テレキャスター警察とは

- ビグスビー取り付けにまつわる賛否

- テレキャスターの欠点と呪いの関連性

- テレキャスターを使っている有名人

呪いの噂と実態

呪いを受ける覚悟でテレキャスター にビグスビー乗せたい衝動がすごい

— 船底ノ介@豊島怪童 (@funazoko11) September 14, 2020

自分のテレキャスにビグスビーのトレモロ付けたいなって思ってネット見てたら”テレキャスター ビグスビー 呪い”って出てきて意味知ったらなかなか面白かった

— So宮本2̶9̶1̶7̶ (@so_mymt_2917) August 27, 2016

「テレキャスターにビグスビーを取り付けると“呪われる”」という話は、ネット上を中心にまことしやかに語られてきました。しかし、これは霊的な意味での呪いではなく、どちらかと言えば“批判されやすい状況”や“音や演奏性への変化による戸惑い”を指す、比喩的な表現です。

この噂が広まった背景には、テレキャスターというギターが持つ伝統的なイメージと、ビグスビーというトレモロユニットの独特なルックスや機能性との“ミスマッチ感”があると考えられます。特に、ヴィンテージ志向の強いプレイヤーの中には、オリジナルのテレキャスターを聖域のように扱う層が存在し、そこにビグスビーを装着することは“邪道”と見なされる場合があるのです。

また、音の変化やチューニングの不安定さといった、実際に演奏上で影響が出る点も「呪い」と呼ばれる要因の一つです。例えば、ビグスビーを装着することでサスティン(音の伸び)が減ったり、弦交換が煩雑になったりすることがあります。これらの仕様変更に慣れていないプレイヤーにとっては「思ったように演奏できない」と感じるケースも少なくありません。

つまり「呪い」とはテレキャスターにビグスビーを取り付けることで起こる一連の“意図せぬネガティブな変化”や“周囲の視線”を皮肉的に表現したネットスラングであると言えます。単なる都市伝説や冗談のように扱われることもありますが、その背後には演奏性の違いや保守的な価値観といった、ギター文化における深い文脈が潜んでいます。

テレキャスター警察とは

「テレキャスター警察」という言葉は、ギター愛好家の間で使われるネットスラングの一つです。これは、テレキャスターというギターに対して強いこだわりや愛着を持ち、「伝統的な仕様を逸脱するカスタマイズや改造」に対して厳しい批評を行う人々を指します。

例えば、テレキャスターにビグスビーアームを取り付ける行為は、彼らにとって非常にセンシティブなテーマです。というのも、テレキャスターは1950年代にフェンダー社が開発したソリッドボディギターで、その独特な音色や構造が長年にわたり支持されてきました。そこに別メーカー製のパーツを後付けすることで「本来のテレキャスターではなくなる」と感じる人たちが一定数いるのです。

このような価値観を持つ「テレキャスター警察」は、SNSやフォーラムなどで「それはテレキャスターの音じゃない」「改造はもったいない」といった意見を発信する傾向があります。ただし、これらの意見はすべてが悪意に満ちているわけではありません。むしろ、テレキャスターというギターの伝統や設計思想を尊重するがゆえの発言とも言えます。

一方で、すべてのギタリストがその価値観に従う必要はありません。ギターはあくまで個人の表現手段であり、どのように使うかは自由です。「テレキャスター警察」の意見に耳を傾けることも一つの選択ですが、それに縛られすぎず、自分の音楽スタイルに合った選択をすることが、結果的に満足のいく演奏につながります。

つまり、「テレキャスター警察」はギター文化の中で生まれた一つの視点にすぎません。理解はしつつも、自分のこだわりや好みに自信を持ってギターライフを楽しむことが大切です。

ビグスビー取り付けにまつわる賛否

ビグスビーアームをテレキャスターに取り付けることについては、賛否が分かれています。それは、演奏面だけでなく、見た目やギターの価値、さらにはメンテナンス性にも関わってくる問題だからです。

肯定的な意見としては、まず「音の表現力が広がる」という点が挙げられます。ビグスビーアームを使うことで、ビブラートやサステインのニュアンスを加えることが可能になり、演奏に深みが出るという声があります。また、レトロな見た目が好きなプレイヤーにとって、ビグスビーはデザイン的にも魅力的です。特にカントリーやロカビリー系のジャンルでは、ビグスビーの柔らかなトレモロ効果が好まれています。

しかし、一方で否定的な意見も根強く存在します。代表的なものは「チューニングが狂いやすくなる」という点です。ビグスビーはアームを頻繁に使うプレイヤーにとって、チューニングの維持が難しくなる傾向があります。また、弦交換が煩雑で、ライブやレコーディング中に迅速な弦張り替えができないというデメリットもあります。

さらに、取り付けにはギター本体に穴を開ける加工が必要になる場合が多く、これにより元の状態に戻せなくなったり、ギターの資産価値が下がる可能性も否定できません。特にヴィンテージモデルでは慎重な判断が求められます。

こうした事情から、ビグスビーの取り付けには明確な“正解”がありません。プレイヤー自身が何を重視するのか、音の変化を求めるのか、チューニングの安定性を優先するのかといった観点で判断する必要があります。

つまり、ビグスビーの取り付けは、自分の音楽的ニーズとギターに対する価値観のバランスを見ながら慎重に決めるべきカスタマイズです。安易に取り付ける前に、メリットとデメリットの両方を理解することが重要です。

テレキャスターの欠点と呪いの関連性

テレキャスターは、そのシンプルな構造とクリアなサウンドで長年愛されているギターですが、いくつかの欠点も存在します。そして、その欠点こそが「呪い」と呼ばれる現象と無関係ではありません。

まずテレキャスターの代表的な欠点として挙げられるのは、音作りの自由度がやや限られている点です。2基のシングルコイルピックアップは、鋭くシャープな音を出すことに長けていますが、反面、太く粘りのあるサウンドや広いダイナミックレンジを求めるプレイヤーには不向きとされる場合もあります。このような特性を補うために、ビグスビーアームのようなパーツを追加する改造が行われることがありますが、それによって“本来のテレキャスターらしさ”が損なわれたと感じる人もいます。

また、テレキャスターのブリッジ構造も影響しています。弦をボディ裏から通す「裏通し」方式は独特のテンション感とサウンドを生みますが、それゆえビグスビーのような「表通し」タイプのパーツとの相性に工夫が必要になります。このギャップによって、取り付け後に期待した効果が得られなかったというケースもあり、失望から「呪い」と表現されることがあるのです。

さらに、テレキャスターのジャックやセレクター部の設計は、頑丈である一方で破損しやすいとされることもあります。特に、ジャックプレートの形状が特殊で、強く引っ張ると配線が外れるといった問題が発生することもあり、これも“使いづらさ”と見なされる原因になります。

このように、テレキャスターの構造的な制約と、そこにビグスビーなどの後付けパーツを組み合わせることで起こる不具合や違和感が、やがて「呪い」という言葉に置き換わって広まっていったと考えられます。言い換えれば、「呪い」という表現の背景には、ギターとしての限界と、それを超えようとする試みによるすれ違いが潜んでいるのです。

テレキャスターを使っている有名人

テレキャスターは、その個性的な音とシンプルな構造から、数多くの有名ギタリストに愛されてきました。特に、クリーントーンやピッキングのニュアンスを重視するジャンルにおいて、その魅力が最大限に発揮されています。

まず代表的な使用者として挙げられるのが、ブルースロックのレジェンド、ロイ・ブキャナンです。彼はテレキャスターのブリッジピックアップが持つエッジの効いたトーンを活かし、圧倒的な表現力で聴衆を魅了しました。彼の演奏は、テレキャスターのポテンシャルを示す好例と言えるでしょう。

次に挙げたいのが、ザ・クラッシュのジョー・ストラマーです。彼の使用するテレキャスターは、激しいパフォーマンスとともにある種の“反骨精神”の象徴ともされてきました。シンプルで無骨なこのギターが、彼のパンクロックのスタイルと見事にマッチしたのです。

さらに、カントリーミュージックの名手であるブラッド・ペイズリーもテレキャスター愛用者として有名です。彼はテレキャスターのトワンギーなサウンドを最大限に活かし、超高速のチキン・ピッキングを披露しています。こうした技術的な演奏にもテレキャスターは十分対応できるという証明でもあります。

現代のアーティストでは、レディオヘッドのジョニー・グリーンウッドが印象的です。彼はノイズやエフェクトを巧みに取り入れながらも、テレキャスターの持つ独特の鋭い音を失わずに表現しています。モダンな音楽の中でも、テレキャスターは十分に存在感を発揮できることを示しています。

このように、多様なジャンルのギタリストたちがテレキャスターを選んでいるのは、それぞれのスタイルに合わせた音作りができる柔軟性を持っているからです。つまり、テレキャスターは使い方次第で“自分だけの音”を手に入れられるギターと言えるでしょう。

テレキャスタービグスビーの呪いと音の変化

- ビグスビーの音への影響

- 無加工でビグスビーを付ける方法

- ブリッジ調整と音質の関係性

- ビグスビーのB3とB7の違い

- 取り付け費用と注意点

- テレキャスターが難しい理由と対策

ビグスビーの音への影響

ビグスビーアームをギターに取り付けると、音にどのような変化が生まれるのでしょうか。多くのプレイヤーが語るように、ビグスビーには「音を柔らかくし、滑らかな質感を加える」効果があるとされています。

この効果の大きな要因は、弦の張力とその伝達経路の変化にあります。通常のテレキャスターは、ブリッジプレートとボディの裏通し構造によって弦のテンションが強く、鋭くはっきりしたサウンドを生み出します。しかし、ビグスビーを装着すると、弦はトップマウント方式になり、サドルからブリッジまでの角度が浅くなります。これにより、弦のテンションが緩やかになり、結果として音に“丸み”が生まれるのです。

例えば、クリーントーンではその違いが顕著に表れます。ビグスビーを付けることで、きらびやかだった高域がやや落ち着き、ミッドレンジが持ち上がったような印象を受けることがあります。これにより、ジャズやブルースのようなジャンルでは、より豊かで温かみのある音色が得られることが多いです。

ただし、全体的に音のサスティンがやや短くなる傾向もあります。これは、ビグスビーがギター本体と弦の間に追加パーツとして挟まることで、振動が分散されるためです。サスティンを重視するプレイヤーにとっては、注意すべきポイントとなります。

また、微妙なピッチの揺らぎを生むビブラート効果も、ビグスビーの特徴の一つです。激しい音程変化を得るのではなく、あくまでナチュラルで繊細な揺れを加えるための装置として設計されており、この独特の効果は他のトレモロユニットでは再現しにくいものです。

このように、ビグスビーは音に新たな質感を加える魅力的なパーツである一方、テレキャスター本来の音色とは明確に違う方向性を持っています。したがって、取り付け前には音の変化を受け入れられるかどうかをしっかり確認することが大切です。自分の求めるサウンドと一致するのであれば、ビグスビーは極めて表現力豊かな選択肢となるでしょう。

無加工でビグスビーを付ける方法

テレキャスターにビグスビーを取り付けたいけれど、ボディに穴を開けるのは避けたい──そんな方におすすめなのが「無加工での取り付け方法」です。実際、加工を避けることでギター本体の価値を保ちたいというニーズは根強く、後戻りできる安全なカスタマイズを求める声は多くあります。

無加工でビグスビーを取り付けるために最も活用されているのが、「ビブラメイト(Vibramate)」という専用マウントプレートです。これは、ビグスビー本体をネジ止めせずに、既存のテールピースのネジ穴などを活用して取り付けることができるアダプターで、ビグスビーB5モデルなどと組み合わせて使うのが一般的です。

この方法の利点は、ギターに穴を開けずに済む点に加え、元の状態に戻したくなったときも簡単に取り外せるという柔軟性にあります。これにより、ビグスビーの効果を試してみたいという初心者や、リセールバリューを気にするプレイヤーにも安心しておすすめできます。

ただし、ビブラメイトを使用するには、対応するギターのブリッジ構造やネジの位置を事前に確認する必要があります。モデルによっては適合しない場合もあるため、購入前には必ず製品情報と自身のギターの仕様を照らし合わせておきましょう。

また、ビグスビー自体は見た目以上に重量があるパーツなので、無加工であっても取り付け後のバランスやストラップの位置に影響が出ることがあります。装着後は一度ストラップで肩にかけてみて、演奏時の違和感がないかをチェックするのも大切なステップです。

このように、ビグスビーを無加工で取り付ける方法は確立されており、道具さえそろえれば比較的簡単に導入できます。ギター本体を傷つけたくない方や、一時的なカスタムを希望する方にとって、最適な選択肢となるでしょう。

ブリッジ調整と音質の関係性

ビグスビーを取り付けると、ギターのブリッジ調整が極めて重要になります。ブリッジは、弦の高さやテンション、振動の伝達に大きく関与するパーツであり、音質や演奏性に直接的な影響を及ぼします。

ビグスビーを装着した際に特に注意すべきなのは、弦の角度とテンションの変化です。従来のテレキャスターでは、弦がボディ裏から通され、ブリッジに対してある程度の張力が保たれる設計となっています。しかし、ビグスビーを導入することでトップマウントに変わり、弦がブリッジを通過する角度が浅くなります。これにより弦の張力が弱まり、結果としてサスティンが減少したり、アタック感が柔らかくなるといった音質の変化が生まれます。

こうした変化に対応するには、ブリッジサドルの高さや角度を細かく調整することが必要です。弦高が高すぎると押弦が重くなり、低すぎるとフレットバズが発生するため、自分のプレイスタイルに合ったバランスを探る作業が求められます。ブリッジの素材やサドルの形状によっても音の伝達特性は異なり、たとえばブラス製のサドルは中音域に丸みを出す一方で、スチール製はよりタイトなトーンを実現します。

また、ビグスビーを使用することで弦の振動がより繊細に変化するため、イントネーション(音程の正確さ)のズレも起きやすくなります。これを放置すると、コードの響きが濁ったり、ハーモニクスが不安定になるため、オクターブピッチの調整も必須になります。

つまり、ビグスビー装着後のブリッジ調整は、単なるセッティングの一環ではなく、音の輪郭や演奏性を左右する重大な要素です。定期的にチェックを行い、自分の理想とするサウンドに近づけていくことが、快適な演奏環境を整えるカギとなります。

ビグスビーのB3とB7の違い

ビグスビーにはいくつかのモデルがありますが、特に混同されやすいのが「B3」と「B7」です。この2つは見た目が似ているものの、構造や対応するギターの種類、取り付け後の演奏感に違いがあります。

まずB3は、アーチトップギターやセミアコースティックギター向けに設計されたモデルで、ブリッジ付近にボディ直付けするためのフロントバー(テンションバー)が付いていないのが特徴です。弦がブリッジからテールピースまでなだらかに伸びる設計になっており、テンション感はやや軽めです。そのため、より柔らかく自然なビブラートがかかりやすく、ジャズやクリーン系のプレイヤーには好まれる傾向があります。

一方でB7は、ソリッドボディのギターやレス・ポールのようなフラットトップに対応したモデルで、テンションバーが追加されているのが大きな特徴です。このバーによって弦の角度が強くなり、よりしっかりとしたテンションが得られる設計です。これによりサスティンが向上し、アーミング時のレスポンスもやや鋭くなるため、ロックやブルースなどのしっかりとしたピッキングに適しています。

取り付けに関しても違いがあり、B3は比較的軽量で、加工が少なく済むことが多い一方、B7はテンションバーを含む構造のため取り付け位置の精度が求められ、場合によってはネック角の調整やシムの追加が必要になることもあります。

選択においては、自分のギターの構造に合ったモデルを選ぶことが第一です。たとえば、テレキャスターのようにボディがフラットな場合はB7がフィットしやすいですが、無加工で取り付けたい場合にはビブラメイトなどのアダプターを併用する必要があります。

このように、B3とB7は用途も性質も異なるため、見た目だけで判断するのではなく、自分のギターのタイプと音の好みに応じて選ぶことが大切です。それぞれに長所があるため、演奏スタイルに合わせて適切な選択をしましょう。

取り付け費用と注意点

ビグスビーをテレキャスターに取り付ける際に気になるのが「費用」と「注意点」です。これは単なるパーツ交換とは異なり、ギター本体の構造や演奏性に影響する作業だからこそ、事前にしっかり把握しておくことが重要です。

まず、取り付けにかかる費用の目安ですが、ビグスビー本体だけでも1万5,000円〜2万5,000円程度が相場となります。加えて、無加工で取り付けたい場合はビブラメイトなどのマウントキットも必要で、これに7,000円〜1万円程度かかります。これらのパーツを合計すると、最低でも2万〜3万円は見積もっておいた方が安心です。

さらに、専門ショップに取り付けを依頼する場合は、工賃が加わります。工賃の相場はショップにもよりますが、加工を伴う取り付けであれば1万円〜2万円前後が一般的です。つまり、すべてをプロに任せる場合、トータルで4万円前後になる可能性もあります。

ここで注意すべきなのは、DIYでの取り付けを検討する際のリスクです。ビグスビーは精密な位置調整が必要なパーツで、少しでも取り付け位置がズレると、弦のテンションバランスや演奏性に影響が出ます。また、誤って穴を開けてしまうと、ギター本体の価値が下がるだけでなく、元に戻すのが困難になることもあります。

また、取り付け後には弦高やブリッジ、サドルの再調整がほぼ必須になります。これを怠ると、チューニングが安定せず、せっかくのビグスビーも使いづらくなってしまいます。

このように、取り付け費用はパーツ代と工賃で構成され、予算と相談しながら決める必要があります。無理にコストを抑えようとしてトラブルになるよりも、安全性や完成度を重視してプロに依頼するという選択肢も検討しましょう。

テレキャスターが難しい理由と対策

テレキャスターは一見シンプルで扱いやすそうなギターに見えますが、実際に演奏してみると「思っていたより難しい」と感じる人が少なくありません。その理由はいくつかの構造的特徴に起因しています。

まず、最大の要因となるのが「テンションの強さ」です。テレキャスターはロングスケール(約648mm)であるうえ、弦がボディ裏を通ってブリッジに到達する構造のため、弦の張力が強めに感じられます。その結果、押弦に力が必要だったり、チョーキングが重く感じられたりするのです。特に、初心者や手の小さい方にとっては、押さえるだけで指が痛くなりやすい傾向があります。

さらに、ブリッジとサドルの構造も難しさに影響します。テレキャスターの伝統的な3連サドルタイプは、弦ごとの細かなオクターブ調整がしづらく、正確なピッチを出すには経験が求められます。また、ピックアップの位置と出力も独特で、演奏中に無意識にピッキングの力加減を調整する必要があるなど、慣れるまでに時間がかかるのです。

こうした“難しさ”に対応するためには、いくつかの工夫が有効です。たとえば、弦のゲージを細めに変更することでテンションが緩和され、押弦のストレスを軽減できます。また、6連サドルのブリッジに交換することで、各弦ごとのイントネーションを細かく調整でき、音程の安定性が向上します。

ネックの形状や厚みによっても弾きやすさは変わるため、自分に合ったネックプロファイルを選ぶことも大切です。特にソフトVやモダンCのような手にフィットしやすい形状を選ぶと、フィンガリングが楽になります。

このように、テレキャスターには確かに“難しさ”があるものの、適切なセッティングと対策を講じれば、プレイヤーにとって非常に魅力的な一本になります。慣れるまでは戸惑うかもしれませんが、その先にある独特のトーンとレスポンスは、多くのギタリストにとって替えがきかない存在となるでしょう。

テレキャスタービグスビーの呪いの全体像と総まとめ

- 「呪い」は比喩表現であり、演奏性の変化や改造批判を指す

- 呪いの背景には保守的な価値観とビグスビーの外観がある

- ビグスビー装着でチューニングの不安定さが発生することがある

- サスティンの減少や弦交換の煩雑さが呪いと呼ばれる原因になっている

- テレキャスター警察は伝統を重視し改造を好まないギタリストの象徴

- SNS上ではビグスビー装着への否定的な意見も少なくない

- 改造の自由はプレイヤーの表現の一部として尊重されるべき

- ビグスビー取り付けには音の表現力向上という利点がある

- 一方でメンテナンス性やリセール価値の低下はデメリットとなる

- テレキャスターの裏通し構造とビグスビーの表通し構造は相性に注意が必要

- 無加工取り付けにはビブラメイトの使用が有効な手段である

- ブリッジ調整は音質と演奏性に直結するため慎重に行う必要がある

- B3はテンションバーなしで柔らかい弾き心地、B7はテンション強めで安定感がある

- 改造費用はパーツと工賃を含めて合計2〜4万円程度になることが多い

- テレキャスターはテンションの強さや構造上、初心者にとって扱いにくさがある