バンドの演奏を見ていると、見た目がそっくりなギターとベースがあって、その違いがよく分からないと感じたことはありませんか?これから楽器を始めたいけれど、どちらを選べば良いか迷っている方も多いかもしれません。

この記事では、そんなあなたのために、ギターとベースの見分け方について、弦の数や音といった基本的な違いから、初心者の方が始めるならどちらが良いのか、また、どっちが難しいのか、そしてひとりで練習する場合やバンドで演奏する場合にどっちが楽しいと感じられるかまで、詳しく解説していきます。

この記事を読めば、二つの楽器への理解が深まり、失敗や後悔なく自分に合った楽器を選ぶためのヒントが見つかるはずです。

まずは見た目から!ギターとベースの見分け方

- 弦の本数と太さの違い

- ネックの長さと全体の大きさ

- ピック弾きや指弾きなど奏法の違い

- メロディとリズムなど音楽的な違い

- 演奏人口や必要な機材などの違い

弦の本数と太さの違い

ギターとベースを見分ける最も分かりやすいポイントは、弦の本数と太さです。多くの場合、ギターは6本の比較的細い弦が張られており、ベースは4本の太い弦が張られています。

なぜなら、それぞれの楽器が担当する音域が異なるからです。ベースは楽曲の低音部を支えるため、重厚な低い音を出す必要があります。

物理的に、低い音を出すためには弦を太く、そして長くする必要があるのです。一方、ギターは中音域から高音域を担当し、メロディや和音を奏でるため、ベースよりも細い弦が使われます。

具体的に弦の太さを見てみると、その差は歴然です。

| 楽器の種類 | 標準的な弦の本数 | 最も太い弦の太さ(目安) |

|---|---|---|

| エレキギター | 6本 | 約1.2mm~1.3mm |

| エレキベース | 4本 | 約2.5mm~2.7mm |

このように、ベースで最も太い弦は、ギターの最も太い弦に比べて倍近い太さがあります。

ただし、これには例外も存在します。ギタリストの中には、より広い音域を求めて7弦ギターや8弦ギターを使用する人もいます。

同様に、ベーシストも、より低い音域をカバーするために5弦ベースや、さらに音域を広げた6弦ベースを使用することがあります。特に5弦ベースは近年多くのアーティストが使用しており、一般的になりつつあります。

したがって、弦の数を数えるのが、まず最初の見分け方として有効な手段と考えられます。

ネックの長さと全体の大きさ

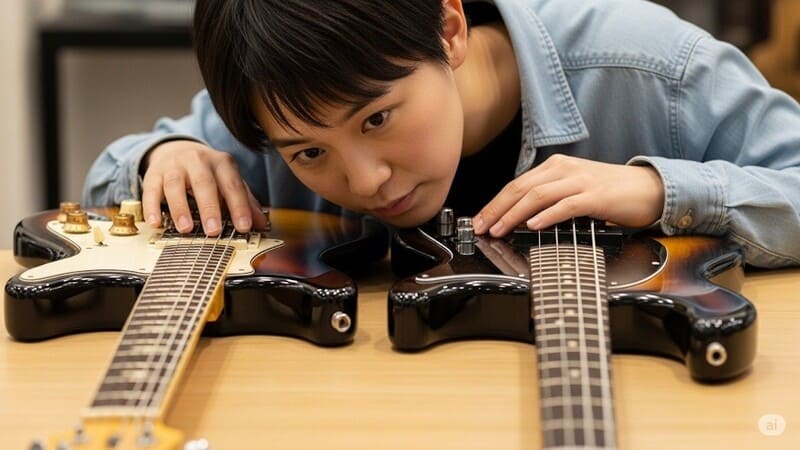

次に注目すべき違いは、楽器のネック(棹の部分)の長さと、それに伴う全体の大きさです。一般的に、ベースの方がギターよりもネックが長く、全体的に大きな作りになっています。

この理由は、前述の通り、ベースが低い音を出すための設計になっているからです。弦は、長く張るほど低い音を出すことができます。

このナット(ヘッド側で弦を支えるパーツ)からブリッジ(ボディ側で弦を支えるパーツ)までの弦の長さを「スケール」と呼びますが、このスケールがギターとベースでは大きく異なります。

スケールの違い

- ギターのスケール: 一般的なエレキギターでは、約628mm(ミディアムスケール)から約648mm(ロングスケール)が主流です。

- ベースのスケール: 一方、一般的なエレキベースでは、約864mm(ロングスケール)が標準とされており、ギターよりも20cm以上も長くなっています。

このスケールの違いが、ネックの長さに直接影響を与えています。そのため、二つの楽器を並べてみると、ベースの方が明らかにネックが長いことが分かります。

全体の大きさもベースの方が大きくなりますが、ネックの長さほど極端な差はありません。これは、ボディのデザインや、弦を固定するブリッジの位置を工夫することで、全体のサイズを実用的な範囲に収めているためです。

例えば、ベースはギターに比べてブリッジがボディの下端ギリギリに配置されていることが多く、限られたボディサイズの中で最大限のスケールを確保する設計になっています。

これらのことから、ネックの長さや全体のサイズ感も、両者を見分けるための重要な手がかりとなります。

ピック弾きや指弾きなど奏法の違い

ギターとベースでは、演奏方法(奏法)にも特徴的な違いが見られます。どちらの楽器もピックを使って弾くことと指で弾くことがありますが、主流となる奏法や使われ方が異なります。

ギターの演奏は、ピックを使うのが最も一般的です。ピックを使って弦を1本ずつ弾きメロディを奏でる「単音弾き」と、複数の弦を同時にかき鳴らして和音(コード)を響かせる「ストローク(コード弾き)」が代表的です。特にストロークは、伴奏において力強いリズムや彩りを加える、ギターならではの奏法と言えます。

一方、ベースはピックで弾くこともありますが、ギターに比べて指で弾く「指弾き」の頻度が高い楽器です。これは、エレキベースの原型であるコントラバス(ウッドベース)が指で弦を弾く楽器であった歴史的背景も影響しています。指弾きでは、人差し指と中指を交互に使って弦を弾く「ツーフィンガー奏法」が基本です。

また、ベースには「スラップ奏法(チョッパー奏法)」という特殊な奏法もあります。これは親指で弦を叩きつけたり(サムピング)、人差し指や中指で弦を引っ張って指板に打ち付けたり(プリング)することで、打楽器のようなアタック感の強い音を出す奏法です。

このように、ギターは和音を活かした演奏が多く、ベースは単音を主体としながらも多彩な表現方法でリズムを刻む、という奏法の違いがあります。

メロディとリズムなど音楽的な違い

見た目や奏法だけでなく、バンドアンサンブルにおける音楽的な役割も、ギターとベースでは全く異なります。簡単に言うと、ギターは「メロディやハーモニー(和音)」を担当し、ベースは「リズムと低音」を担当します。

ギターは、その華やかな音色と広い音域を活かして、曲の主役となるメロディやギターソロを弾いたり、コードを鳴らして楽曲に彩りや厚みを加えたりします。ボーカルと共に曲の顔となる部分を担うことが多いため、音楽業界ではギターのようなパートを「上物(うわもの)」と呼ぶこともあります。

これに対してベースは、ドラムと共にバンドの土台を支える「リズム隊」の一員です。ドラムが刻むビートに乗り、曲の骨格となる低音のフレーズ(ベースライン)を演奏します。ベースラインは、曲のコード進行を明確に示し、リズムに安定感とグルーヴ(うねり)を与えるという、非常に重要な役割を担っています。

普段、音楽を聴いているとギターのメロディの方が耳に残りやすいかもしれませんが、意識してベースの音を聴いてみてください。楽曲全体がしっかりとして聴こえるのは、ベースが根底で音楽を支えているからです。このように、ギターは建物のデザインや装飾、ベースは建物の基礎や柱に例えることができます。

演奏人口や必要な機材などの違い

最後に、演奏する人の数や必要となる機材といった、音楽そのもの以外の違いについても見ていきましょう。これらの違いを知ることも、楽器選びの参考になります。

まず、演奏人口については、ギタリストの方がベーシストよりも圧倒的に多い傾向にあります。これは、ギターがバンドの花形というイメージが強く、憧れを抱きやすいことが一因と考えられます。

このため、バンドを組もうとすると「ギタリストはすぐに見つかるけれど、ベーシストがなかなか見つからない」という状況がよく起こります。逆に言えば、ベーシストはバンドから声がかかりやすく、需要が高いパートであると言えます。

次に、必要な機材についてです。エレキギターもエレキベースも、本体の他にアンプ(音を増幅する機材)と、両者を繋ぐシールドケーブルが最低限必要です。

それに加えて、ギターの場合は音色を変化させる「エフェクター」という機材を多数使用することが一般的です。曲の展開に合わせて、歪んだ音やクリーンな音、空間的な響きを加える音など、多彩なサウンドを使い分けます。

一方、ベースもエフェクターを使うことはありますが、ギターほど多くの種類を必要としないケースが多いです。基本的にはアンプに直接接続し、ベース本体とアンプのつまみで音作りを完結させるベーシストも少なくありません。このため、機材構成はベースの方が比較的シンプルになる傾向があります。

ギターとベースの見分け方と選び方のポイント

- 初心者が始めるならどっちを選ぶべきか

- ギターとベースは結局どっちが難しい?

- ひとりで楽しむならギターが向いている

- バンドで需要があるのはベース

- 最終的にどっちが楽しいと感じるか

- まとめ:最適なギターとベースの見分け方

初心者が始めるならどっちを選ぶべきか

これから楽器を始めたいと考えている初心者の方にとって、ギターとベースのどちらを選ぶべきかは大きな悩みどころです。結論から言うと、どちらを選ぶべきかの最終的な判断基準は「どちらの楽器の音や役割がより好きか」で決めることを強くおすすめします。

なぜなら、楽器の練習は一朝一夕にはいかず、継続的な努力が必要になるからです。その練習を続ける上で最も大切なモチベーションとなるのが「この楽器が好き」「この音を奏でたい」という純粋な気持ちです。

ただ、そうは言っても判断材料が欲しいという方もいるでしょう。そこで、いくつかの視点から選び方のヒントを提示します。

- 曲を作ってみたい、弾き語りがしたい場合: 将来的に自分で曲を作ったり、歌いながら演奏する「弾き語り」に挑戦したりしたいのであれば、ギターが向いています。和音を奏でられるギターは、メロディと伴奏を同時に表現できるため、音楽制作やソロでのパフォーマンスに適しています。

- すぐにバンドで演奏したい場合: 前述の通り、ベーシストはバンド内で需要が高いため、ベースを始めるとバンドに参加できるチャンスが多くなります。仲間と一緒に音を合わせる楽しさを早く味わいたいのであれば、ベースを選ぶのも良い選択です。

どちらの楽器にも魅力があります。好きなアーティストが演奏している楽器や、楽曲の中で「かっこいい!」と感じるフレーズがどちらの楽器によるものなのかを意識して聴いてみると、自分の好みがはっきりしてくるかもしれません。

ギターとベースは結局どっちが難しい?

「ギターとベースはどっちが難しいのか」という疑問も、初心者の方がよく抱くものです。これに対する答えは「どちらも突き詰めれば非常に奥深く難しいが、最初のハードルはギターの方がやや高い傾向にある」と言えます。

ベースが最初のとっかかりで易しいと言われる理由は、主に単音で演奏するからです。特にパンクロックなどシンプルな楽曲では、1つの音を一定のリズムで弾き続ける「ルート弾き」という奏法が多く、楽器を始めて間もないうちから曲を1曲通して弾ける達成感を味わいやすいのです。

一方、ギターは最初に「コード(和音)」という壁に直面します。複数の指で複数の弦を同時に、しかも正確に押さえる必要があり、きれいな音を出すまでにはある程度の練習が必要です。特に、コードからコードへスムーズに指を移動させる「コードチェンジ」で挫折してしまう初心者は少なくありません。

しかし、これはあくまで「最初の一歩」の話です。

- ギターの難しさ: コードの壁を乗り越えた後も、速いフレーズを正確に弾く技術や、多彩な音色を使い分ける知識などが求められます。

- ベースの難しさ: 簡単な曲は弾けても、正確なリズム感を維持し続ける集中力や、ドラムと呼吸を合わせてグルーヴを生み出す感覚、そしてコード進行を理解して魅力的なベースラインを作る音楽理論の知識など、上達するにつれて新たな難しさに直面します。

よく「ギターは0から1にするのが難しく、ベースは1から2にするのが難しい」と例えられます。どちらが簡単ということはなく、それぞれに異なる種類の難しさが存在すると理解しておくと良いでしょう。

ひとりで楽しむならギターが向いている

もし、バンドを組むことはあまり考えておらず「ひとりでじっくり楽器演奏を楽しみたい」という目的であれば、ギターの方が向いていると考えられます。

その理由は、ギターという楽器が単体で音楽を成立させやすい特性を持っているからです。ギターは、低音弦でベースのような役割を担いながら、高音弦でメロディを奏でる、といったように一人二役をこなすことができます。

例えば、アコースティックギター1本で歌の伴奏をする「弾き語り」は、ひとりで楽しむスタイルの代表格です。また、メロディ、伴奏、ベースラインの全てを1本のギターで表現する「ソロギター」というジャンルもあり、これならば楽器ひとつで非常に豊かな音楽を奏でることが可能です。

一方で、ベースはアンサンブルの中で真価を発揮する楽器です。もちろん、高度な技術を駆使してベース一本で聴かせるソロパフォーマンスも存在しますが、基本的にはドラムのリズムやギターのハーモニーと組み合わさることで、その魅力が最大限に引き出されます。

そのため、ひとりで黙々と練習したり、自分のペースで音楽を完結させたりする楽しみ方を主眼に置くのであれば、ギターの方が満足感を得やすいかもしれません。

バンドで需要があるのはベース

前述の通り、バンド活動を視野に入れている場合、ベーシストは非常に重宝される存在です。これは、楽器を始める人の多くが、目立ちやすいギターを選ぶ傾向にあるため、相対的にベーシストの人口が少なくなるからです。

多くのバンドがメンバー募集をする際に、「ボーカル急募!」や「ドラム探してます!」と同じくらい、あるいはそれ以上に「ベース募集中!」という告知を目にします。これは、バンドサウンドの土台を支えるベースが、アンサンブルに不可欠な存在であることの裏返しでもあります。

したがって、もしあなたが「できるだけ早くバンドを組んでみたい」「色々なバンドで演奏して経験を積みたい」と考えているのであれば、ベースを始めることは大きなアドバンテージになります。ギタリストの場合、ライバルが多く、バンドに加入するためには相応の技術や個性が必要とされることも少なくありません。

もちろん、単に「需要があるから」という理由だけで楽器を選ぶのは本末転倒かもしれません。しかし、仲間と共に音楽を創り上げるというバンド活動に強い魅力を感じているのであれば、ベースという選択肢は非常に現実的で、かつ多くのチャンスに恵まれる可能性があることを知っておくと良いでしょう。

最終的にどっちが楽しいと感じるか

ギターとベース、最終的にどちらが楽しいと感じるかは、完全にその人の価値観や性格によります。どちらの楽器にも、他方にはない独自の楽しさとやりがいが存在します。

ギターの楽しさは、やはりその「華やかさ」にあるでしょう。観客の注目を集めるギターソロを弾きこなした時の高揚感、エフェクターを駆使して自分だけのサウンドを創り上げていく創造性、そして美しいコードの響きで場を感動させる力。自分がバンドの顔となり、音楽をリードしていくことに喜びを感じる人にとっては、ギターは最高のパートナーになります。

一方、ベースの楽しさは、より「奥深い」ところにあると言えます。一見地味に見えるかもしれませんが、ドラムと息をぴったり合わせ、強力なグルーヴでバンド全体を揺らす快感は、ベーシストだけに許された特権です。

自分の弾くたった一つの音が、曲全体の印象を決定づけることもあります。縁の下の力持ちとして、音楽の根幹をコントロールし、バンドサウンドを知的に構築していくことにやりがいを見出す人にとっては、ベースほど楽しい楽器はありません。

どちらが楽しいかに正解はありません。あなたが音楽のどのような側面に心を惹かれるのか、自分自身に問いかけてみることが、最も後悔のない楽器選びに繋がります。

まとめ:最適なギターとベースの見分け方

この記事では、ギターとベースの見分け方から、初心者向けの選び方のポイントまでを解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。

- ギターとベースの最も分かりやすい違いは弦の数と太さ

- 一般的にギターは6本弦で細く、ベースは4本弦で太い

- 例外として7弦以上のギターや5弦以上のベースも存在する

- ベースは低音を出すためネックが長く全体的に大きい

- ギターはピック弾きでのコードストロークが特徴的

- ベースは指弾きやスラップ奏法などリズムを重視した奏法が多い

- 音楽的な役割としてギターはメロディや和音を担当する「上物」

- ベースはリズムと低音を支える「リズム隊」の一員

- 演奏人口はギターの方が多く、ベースはバンド内で需要が高い

- 必要な機材はベースの方が比較的シンプルになる傾向がある

- 初心者が始めるなら「どちらの音が好きか」で選ぶのが最善

- 最初のとっかかりは単音弾き中心のベースの方が易しいとされる

- ギターはコードチェンジが最初の壁になりやすい

- しかしどちらの楽器も突き詰めれば奥深く難しい

- ひとりで弾き語りなどを楽しみたいならギターが向いている

- バンド活動を積極的にしたいならベースが有利になることが多い

- どちらが楽しいかは個人の価値観や音楽の好みによって決まる